就在“双11”大家买买买的时候,香港的动乱又进一步升级,各种的谣言满天飞,我们很尊敬的学者秦晖教授那时就在香港中文大学,他发了一条朋友圈:

“校区整个被围,各出入口时有冲突,出入困难是真。校内一切停摆,超市无货食堂关门生活诸多不便,但安全无碍,虽人已很少,但到处走动即使晚间也无问题。什么被堵在宿舍内,哪有此事?”

今日的世界出了很多问题,我们的社会面临着各种危机和挑战,公益慈善行业也不能幸免。去年“米兔运动”令人记忆犹新,原本就脆弱的行业共识,在米兔过后已荡然无存。更重要的是,像米兔这样的事情在发生前毫无征兆,这个行业也没法按照过往的经验应对背后的挑战,就更不必说政治形势的改变与经济下行对这个行业所带来的深远影响。

就像宝洁公司CEO罗伯特·麦克唐纳所说:这是一个不稳定(volatile)、不确定(uncertain)、复杂的(complexity)和模糊的(ambiguity)——VUCA的世界。

自2004年颁布《基金会管理条例》以来,基金会就一直以解决社会问题为己任,基金会联络、并重组着社会的肌理,2008-2018年是我国基金会行业快速发展的十年,这个行业有过高光时刻,也经历了不少挫折。

2018年中国基金会发展论坛的主题是“拾年”,这个行业对过去并不太成功的十年作了很多的反思与总结,但新的出路在哪里,却依然让很多从业者感到彷徨。就我的观感,2019年,是基金会行业主动开始适应“新时代”的第一年,今年论坛的主题是“坚守初心,共谋发展”,笔者的理解,这是希望重新凝聚共识,找到基金会行业在新形势下的主体地位。

但想要在VUCA世界里找到主体地位是很不容易的。云南大学教授关凯在最新出版的《斯坦福社会创新评论》(中文版)里写道:

“人们通常对重大社会问题的解决怀有一种缺乏耐心的看法,总是希望毕其功于一役。但是,一切创新的核心在于人与知识的互动,想在一个复杂系统内推动和实现变革,不对学习进行投资,不发现、培养学习型的人才是不行的。

关凯教授提出了一个很重要的观点:面对复杂的社会问题,仅有善心与激情是不够的,需要更多反思性的知识建构和实践经验的分享。

这些年,基金会行业热衷于谈论宏大议题,但往往忽视了一点——基金会的本职工作是推动社会创新,而更踏实、更接地气的创新是在宏大议题之下的细节上发生的。

“公益资本论”观察到,不少基金会已经开始以积极的心态着手应对复杂环境,他们不再寄希望于在短期改变“大环境”,而转向更为务实地经营自己的“小环境”,他们尝试着去拥抱这个时代的不确定性,从细节开始创新,并从中寻找推动系统性社会变革的新机会。

“规模化”是近年基金会行业一个极有争议的话题,2016年11月,南都公益基金会理事长徐永光发表演讲,称“公益创新只做小而美,不求规模化,就会成为自我陶醉的花拳绣腿”。这引发了一场激烈的行业争论,反对者认为,规模化背后的量化考核体系与公益本身的价值导向有所背离。

就在最近,徐永光对这一的批评又有了新回应:“如果存在公益机构在市场化的过程中迷失方向的情况,迷失方向不是市场化本身带来的,而是公益机构自己没有守住初心。公益社会化是目标,公益市场化是通向这个目标的一条正确道路。”

南都对基金会行业的一大贡献是,他们敢于提出重要的议题——规模化就是一个重要的议题,公益机构的效能与社会需求之间的张力是不应该回避的——尽管南都也不总是能给出令人满意的答案,但这种不怕挨批,坚持推动行业变革决心与勇气是难能可贵的。同时,南都也不光是“挖坑”,他们自己也跳坑、填坑。

今年5月,南都公益基金会旗下的“好公益平台”启动了筹备已久的“规模化学院”, 一方面,他们挖掘有潜力进行规模化的公益项目,提供资金支持、能力培训;另一方面,他们签约了各省市地区枢纽合作基地近40家,并组织多场路演、线下推介,拉近品牌公益项目与一线NGO的距离。

我的存疑的是,作为企业家精神的一部分,规模化的能力是可以被培训出来的吗?一位学者说,这听起来有点像“用计划经济的方式来培育市场经济”。但话说回来,这样做也未必不可行,我们的市场经济不就是计划出来的吗?

在“女童保护”负责人孙雪梅看来,好公益平台对公益机构最重要的作用,是搭建资源对接的平台,尤其是为品牌项目对接地方执行团队、枢纽机构、政府资源,以帮助机构在更多地方复制他们的产品。“他们给我们非定向的行政资金支持,以及培训学习的支持,这也确实是我们需要的。”

目前,“女童保护”的儿童防性侵课程正处于快速规模化的过程中,截至2019年4月底,“女童保护”面对面授课在全国各地累计签约298个地方团队,覆盖儿童已超过293万人,单是去年一年,就有超过了82万儿童得到“女童保护”的服务。

“女童保护”的快速发展证明,至少有一部分非个性化订制的公益产品是能规模量产的。但是,孙雪梅对快速规模化也存有忧虑,她说:“一定要产品基础打牢了再规模化。否则,规模化会加速崩溃。”

知名学者资先生所著的《财富的责任与资本主义的演变》是许多人了解美国基金会的案头书,这本书经历的多个版本,第一版叫《散财之道》,第二版叫《财富的归宿》,在2014年的时候,84岁高龄的资先生再赴美国考察,这才有了这本于2016年再版的《财富的责任与资本主义的演变》,这一版新加入了后来广为人知的“共益企业”等的新内容。

2017年,资先生所在的乐平公益基金会引进并出版了《斯坦福社会创新评论》(中文版)。这本半学术、半新闻刊物创刊于2003年,在过去十五年里卓有成效地推动了一线社会企业家领导力的发展。社会创新领域大部分的重要实践真知与概念,比如设计思维、集合影响力、规模化路径等议题都是在《斯坦福社会创新评论》首次或总结性提出。

目前,乐平正以《斯坦福社会创新评论》(中文版)为支点,一方面系统化地引进全球社会创新领域的实践成果,一方面构建本土化的社会创新知识体系。(我有幸加入到这个项目中,并因此接触到了很多国际社会创新的前沿知识,这对我做报道有很大的帮助)

我们观察到,乐平在过去几年间进行了很大的战略转型。在2002-2013年间,通过综合性投资,连续了创办富平家政、富平小额信贷、千千树和富平创源等多家社会企业;至2013年左右,乐平开始转向构建东亚社会创新的知识体系和跨界社区,不仅引进了《斯坦福社会创新评论》等知识性的产品,还引入了“共益企业”、“SVP”、“解困式报道”等一系列新概念。

乐平的行动策略有点像下围棋,前期花很长时间去布局,在布局没成型之前,外人不太容易看得出项目与项目之间的呼应。但乐平现在的挑战是,在布局基本完成之后,就得把分散创新的项目连成彼此呼应的生态圈,如同棋到中盘,这一阶段是非常考验战斗力的——乐平也给自己挖了一个很大的坑——如何把每一个项目做出影响力,并使之具有灵活性与延展性,乐平依然有非常多的工作要做。

徐永光在最近一篇文章里写道:基金会在美国每年为公益行业提供13%的资金来源,而中国的基金会占有了公益行业90%的捐款;美国的基金会是“撒钱”的,中国的基金会是“吸金”的;美国操作型基金会占比只有百分之四点三,但在中国占比99%。

业界流传着一个段子:中国的基金会没有基金。这听上去像是一个玩笑话,但却是大部分基金会的日常。因为没有基金,所以得花大力气去筹款,想要筹款,就会被捐赠者、尤其是大额捐赠者的意志所左右,所谓基金会主体地位不强,应对社会问题的能力不足,根源就是在此。

当然,有实力的基金会是有的,比如说,腾讯公益慈善基金会。

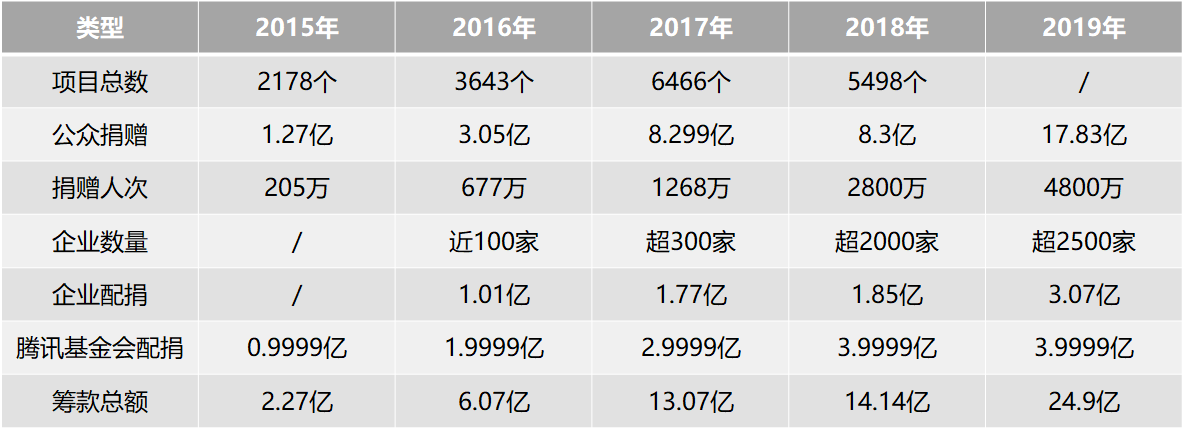

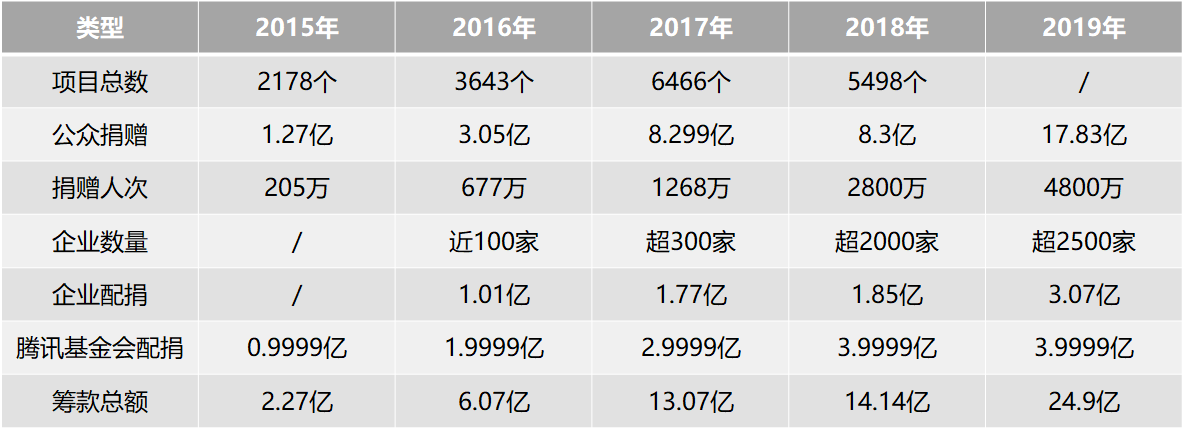

腾讯的99公益日通过搭建平台,打破了公募与非公募基金会的边界,放大了公益组织的筹款能力,称得上是基金会行业近年来一个重要的创新。

但腾讯公益的问题是,他们延续了腾讯公司一贯的产品思维,即主打自己最有优势“资源+流量”,这在99公益日刚上线的前几年大大激发了公益机构的积极性,但也引发了“套捐”等冲击行业伦理等现象,而在进入第四、第五年后,99公益日也有些增长乏力,看上去,“资源+流量”所带来的确定性红利已经快要用尽了。

腾讯“99公益日”历年数据(2015~2019年)

一组可供参照的数据是:水滴公司旗下产品“水滴筹”,从2016年6月上线以来,截至2019年10月,仅3年多的时间,水滴筹已累计筹到超过235亿元的医疗费;而策动了五届99公益日、有上万家社会组织进驻的腾讯公益平台,截至2019年11月,平台筹款总额为76.6亿元。

(有人说水滴筹是个人求助,不算公益捐赠,但是,人民群众只要解决问题,他们并不在乎是哪个部门做的。)

目前,腾讯将自己定位为公益慈善领域的“工具箱、连接器、生态共建者”,并喊出了“科技向善”的口号,但是,如何向善?如何做好“公益生态共建者”?这考验着腾讯对未来世界的洞察力、想象力与创造力。

能力越大,责任越大,有能力引导大众的基金会应该将其能量转化成更根本的东西,重新设计社会的系统和构造,赋权更多人。

文章来源:共益资本论

文章链接:https://gongyizibenlun.com/2098

作 者:黎宇琳

- 版权声明:

本文文字内容归本站版权所有,转载请联系编辑,加微信(id:yxtkhl-)

更多精彩,敬请关注微信公号“共益资本论”(id:gongyizibenlun)