“共益资本论”联合“思益博雅课程”推出“博雅手记”系列,旨在课堂之外,传播更多常识,推动智性交流。“博雅手记”基于思益博雅课程的讲义,也融入了作者对相关问题的见解,文章观点不代表机构立场。

现在很多人都在讨论ChatGPT 给自己所在的行业带来的影响,在讨论人工智能对未来的经济生活、文化教育的影响。是的,人们应当非常警惕,或者充满热情。历史告诉我们,一种革命性新技术的出现,往往会成为改变现有格局的强劲动力。但要注意的是:新技术只承诺改变现状,并不保证会让人类活得更好。

2023年的夏天,好莱坞的演员编剧们就组织了一场大罢工,据说这是好莱坞近半个多世纪以来最大规模的一次罢工,其中一个诉求就是建立措施确保演员不会被AI(人工智能)取代。

ChatGPT真的会抢了人类的饭碗吗?ChatGPT的母公司OpenAI的论文就给出了肯定的答案:大概会有80%的美国劳动力至少有10%的工作受到GPT的影响,大约19%的工人至少50%的工作任务受到影响,而且论文特别指出,很可能是高收入的工作受到的影响更大。

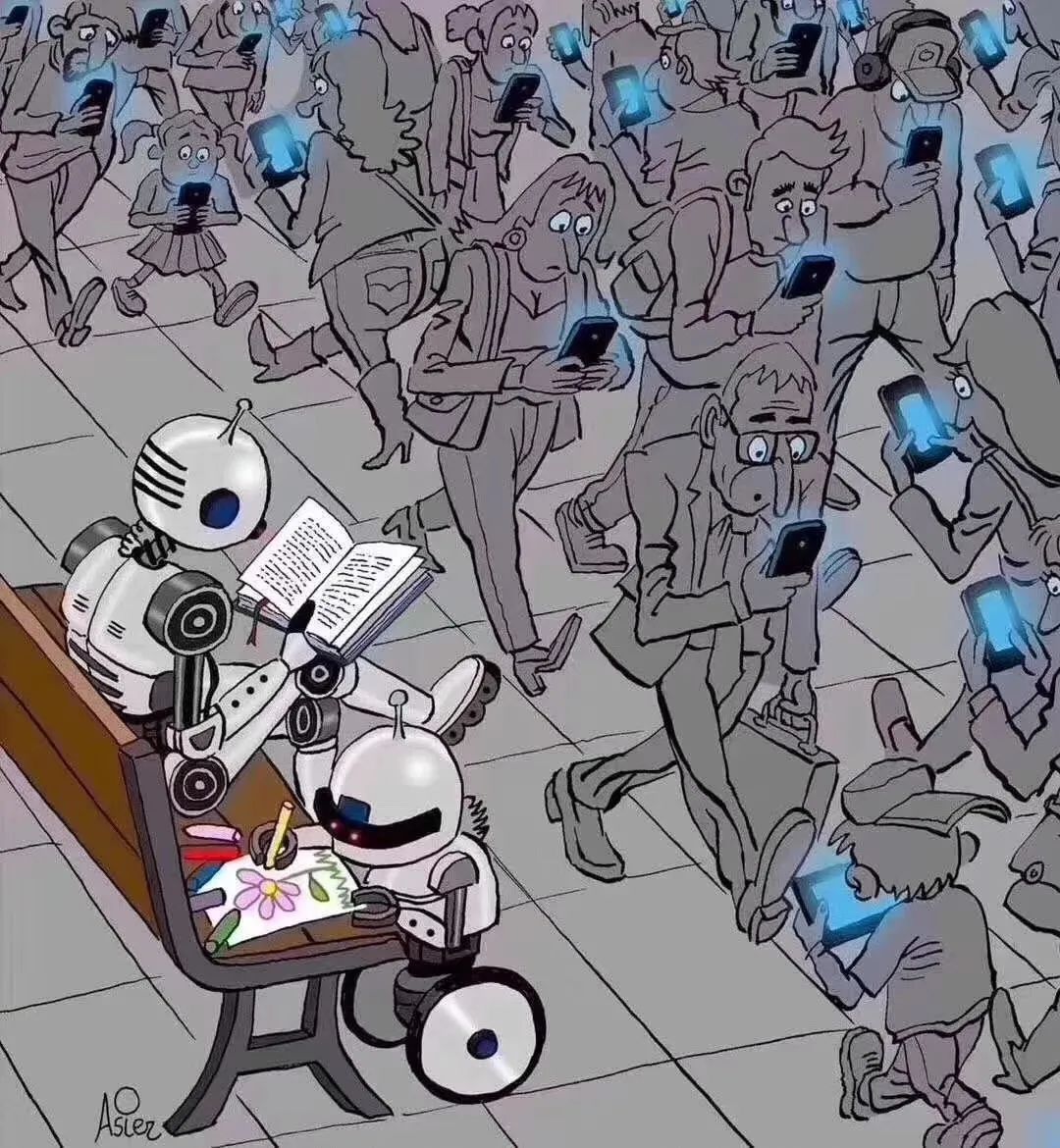

一名日本网友就评论说,我们原本想让AI做的事情是做饭、打扫卫生、洗衣服晾衣服叠衣服、扔垃圾、铲屎、费时费力的一些手续、工作赚钱;但AI实际在做的事情却是聊天、绘画、写作、作曲、游戏。

面对ChatGPT的面世,很多人忧心忡忡,觉得这样怎么了得,不就变成人类帮AI打工了吗?AI能干那么多事情,那还要人类干什么呢?

也有人说,不怕,根据历史经验,新技术创造出来的新工作,总比它取代的工作要多。而且AI把人从繁重的事务中解放出来,人类正好可以做一些更具创造性的工作。

技术悲观主义和技术乐观主义都有一个共同点,那就是看到了“技术改变世界”的可能性。现在ChatGPT已经来了,它也要改变世界吗?具体会改变什么?这对我们的社会是好事还是坏事?我们要不要发起一些公益活动,来回应由此而产生的社会问题呢?

要回答这些问题,我们首先要回到一个更基本的问题:究竟什么是技术?

我们正处于一个技术爆炸的世代,技术渗透到我们生活的方方面面,但是我们对技术是什么,却知之甚少。比如说智能手机,智能手机简直就成了人的一个器官,可是智能手机的原理是什么,由哪几个部分组成?事实上,手机所涉及到的技术非常之多,内部结构也相当复杂。

卢伟冰

卢伟冰

2021年,小米副总裁卢伟冰在新品发布会上曾表示,一部Note10 Pro就需要114个芯片。不同的芯片,负责不同的功能,比如说:手机屏幕显示各种颜色,需要屏幕驱动芯片;手机发出声音,需要音频处理芯片;手机存储照片,需要存储芯片;手机指纹识别,需要指纹识别芯片;手机有电池,需要电源管理芯片……智能手机每多一个功能,都需要相应的芯片来完成这个功能,从2G到5G,手机芯片数量也在成倍增加。

所谓的 “智能手机技术”,其实就是那100多项技术的集合。每一项技术都是一个模块,这些模块也都由更小的模块组成,而细分到最后,就是一些很简单的物理现象,比如说电通过某种材料就会产生一些特定的效果。

经济学家布莱恩·阿瑟在其《技术的本质》一书中指出,技术的本质,就是被捕获的并加以利用的现象的集合,或者说,技术是对现象有目的的编程。

从“现象的集合”可以推演出,技术进步在一个自由的社会里是不可阻挡的。因为技术不过是对已知技术的一种排列组合,只要工程师有瞎折腾的自由,比如某个工程师觉得可以把蒸汽机和有轨列车拼起来试试,这就产生了火车;另一个工程师想把锂电池用到汽车里看看,这就产生了特斯拉。

因此,技术进步的概率取决于可以用来集成的技术够不够丰富。这么说有点抽象,打个比方,乐高大家都玩过吧?你拥有的乐高模块类型越多,你能拼出一个稀奇古怪的东西的可能性就越大。

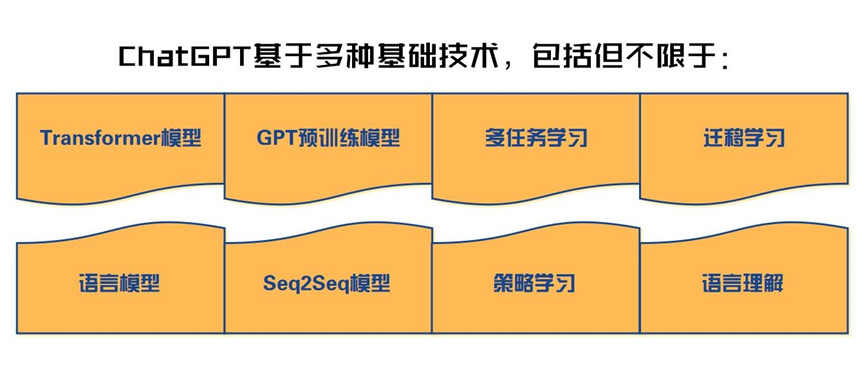

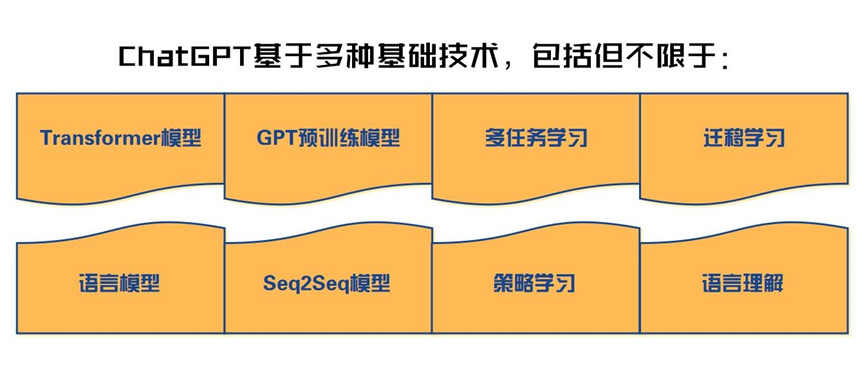

有人问,那就ChatGPT呢?难道ChatGPT也是这么拼出来的吗?

其中最重要,也最基础的一项技术Transformer(神经网络模型)是OpenAI的竞争对手Google发明的,但是Google的心太大,想搞的东西太多,反而被一条道走到黑,信奉“大力出奇迹”的OpenAI先拔头筹。

“有目的的编程”是技术另一个重要的本质。“编程”这个词用得非常妙,编程肯定是有目的的,不存在没有目的的编程,技术同样也如此。

学者吴国盛在思益博雅的课堂上指出,技术有很强的意向性,比如刀就指向“切割”而非“融合”,电话指向“双向沟通”而不是“内心独白”,互联网指向“平等”、“共享”而非“信息垄断”。

也就是说,技术不是中性的,不是死物,而是有目的的,有意向的,甚至是有性格的。不仅如此,技术甚至会影响到使用者的性格。《魔戒》大家都看过吧?为什么那么多人一戴上魔戒就性情大变?那是因为他掌握了一种技术,而且这种技术太牛了,就会诱使这个人去做一些平时想都不敢想的事情。

马克·吐温也有句名言:拿着锤子的人看什么都像钉子(To a man with a hammer, everything looks like a nail)马克·吐温实际上是在说:你手上掌握什么技术,你就倾向于与这个世界发生什么关系。

如果说刀就指向“切割”,互联网指向“平等共享”,那ChatGPT指向什么呢?我个人认为,ChatGPT指向“提问”,或者说,指向“深度思考”。你得向ChatGPT非常精准地提出问题,才有可能得到特别有意思的回答。因此ChatGPT反过来对人类提出了要求,你必须十分清晰地知道自己要什么,甚至要对自己所提问题的背景,或者说是原理有很深刻的认识,ChatGPT的性能才能被激发出来。

假设以后每个人都有ChatGPT,人们会倾向与世界发生什么关系呢?人们还会像以前一样工作吗,还会像以前一样接受教育、思考问题吗?

要思考这些问题,我们得去考察一下ChatGPT背后的整个数字化浪潮。

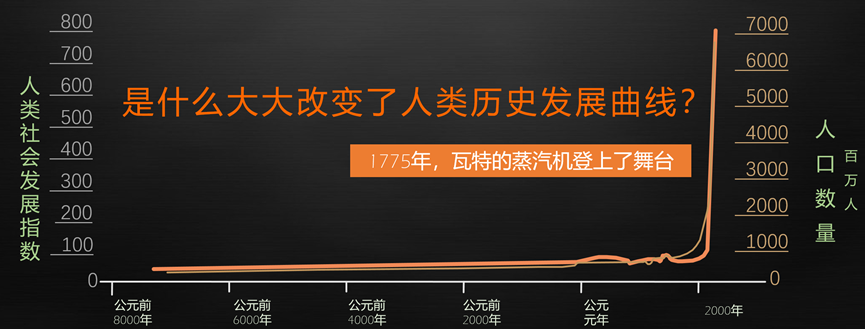

传统观念认为,社会决定着技术,但近代史告诉我们,在很大程度上,是技术决定了社会。

来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件

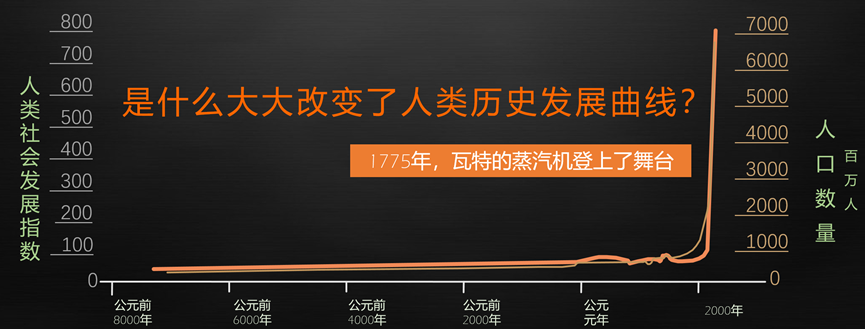

数千年以来,人类发展曲线一直呈现出平缓向上的趋势。社会的发展与进步极其缓慢,以至于几乎无法辨清。战争和帝国、哲学和宗教都没对这条曲线施加什么影响。但在200多年前,人口和社会发展使得人类历史的发展曲线几乎弯曲了90度。发生了什么事情呢?那就是瓦特的蒸汽机登上了历史舞台。

来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件

于是世界彻底改变了,社会结构也发生了翻天覆地的变化。工业革命的浪潮一浪接着一浪,每一波技术浪潮,都有明确的目的:机械化是为了实现大规模生产;电气化是为了应用一种更高效的新能源;数字化是为了把不同时空的人联系在一起。智能化呢?智能化是基于自数字化时代以来所积累的海量数据,希望通过分析海量数据从而重新认识已知世界。

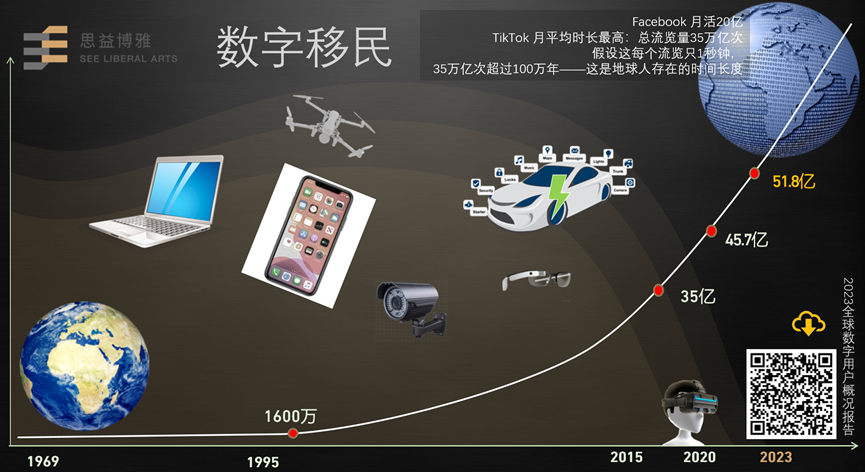

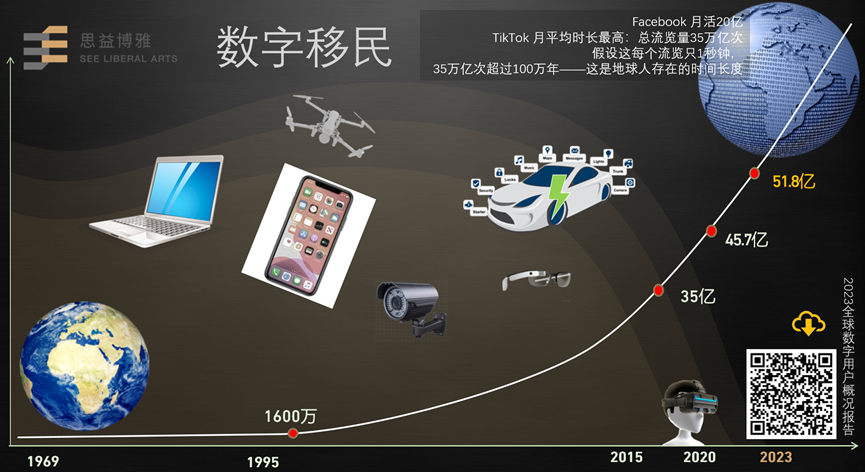

企业家张树新把这一技术爆炸的历程称为“从碳动力到硅引擎”。她进而推演出一个非常有意思的观点:人类正在进行一个大规模的数字移民,从现实的原子星球向一个虚拟的数字星球移民,而以ChatGPT代表的通用人工智能技术(AGI)就是数字星球的操作系统。

来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件

在张树新看来,在数字移民的进程里,乔布斯发明App Store是个重要事件。在此之前,微软的Windows系统虽已提供了一个数字世界的操作平台,但人们不能在Windows获得生活所必需的服务。但App Store不同,里面许多软件可以让人摆脱对人际关系的依赖, “数字化生存” 被一步步实现了。

但那还不够好。人们不仅要数字化生存,还要数字化生活,但现有服务软件是非常呆板的,一个宜居的数字星球需要一个智能化的操作系统,也就是我们上面提到AGI(Artificial general intelligence)。为什么要强调general呢?因为这个操作系统必须是通用的,不能像AlphaGo那样只会下棋。它必须什么都会一点,能广泛理解人的诉求,并能做出有意义的回应。

当然,AGI回应不了具体的需求,比如说你现在让ChatGPT给你点个外卖,它就还做不到。但这不要紧,IOS系统也不能直接点外卖,你从App Store里下载一个美团外卖就可以了。AGI也一样,日后,会有非常多的应用软件基于某个大模型被开发出来,去满足各个细分领域的需求,到那时,数字星球的基础设施就成型了。

成型了的数字星球又是怎样的呢?那就是“元宇宙”(Metaverse)。

作为一个科幻概念,元宇宙首次被提出是在1992 年。科幻作家尼尔·斯蒂芬森在其著作《雪崩》中提及,人类可以通过数字替身,在一个虚拟三维空间中生活,现实世界的所有事物都可以被数字化复制到这一空间,这一人造空间,就是元宇宙。

元宇宙听起来好像很玄,其实是一个很简单的概念。很多我们所熟悉的网络游戏,比如说魔兽世界,就可以说是一个元宇宙,只是功能不太完备而已。元宇宙有几个特点:

电影《头号玩家》里的“绿洲”就是一个比较完备的元宇宙,它具有完整运行的经济系统、跨越实体和数字世界,数字物品、内容以及 IP 都可以在其间通行,用户、公司都可以加入进来创作内容、商品,让这个人造空间更加繁荣。

电影《头号玩家》

电影《头号玩家》

假设以后每个人都有高级版本的ChatGPT,我想,人们可能会倾向于从现实世界中抽离出来,到元宇宙去开发新的可能性。

问题又来了:由于元宇宙脱胎于现实世界,所以元宇宙的蓬勃发展,也可以反过来对现实社会施加影响。但在数字移民的过程中,机会是均等的吗?

吴国盛指出,任何一种新技术,天生就会有利于某些人,这是技术不平等的根源。

哲学家周濂主张限制人工智能的发展,他在《用政治“锁死”科技?》一文中坦陈,这一主张的背后,是一种平等主义的冲动,而且是向下拉平的冲动,是弱者联合起来防止出现无法约束的强者的冲动,是末人反击超人的冲动。

政治作为一种强制手段,理论上是可以“锁死”科技的,但在现实世界里,政治恰恰是现代科技最大的追求者,如果没有政治集团对“力量”孜孜不倦的追求,科技绝不会发展得这么快。阿兰·图灵为什么会发明计算机?那是因为要破译纳粹的密码;互联网的雏形阿帕网(ARPANET),也是起源于美国国防部的分布式网络。

纵观历史,技术革命的浪潮是无法阻挡的,人类能做的是控制新技术的活动范围,比如说禁止ChatGPT教人做坏事;同时补偿新技术所造成的社会不公,比如,可以用公益的形式让人工智能技术实现普惠,又或者给因此而失业的人提供新的机会。

事实上,ChatGPT的创始人们早就意识到AGI的发展可能会带来巨大的社会影响和风险。OpenAI最初以非营利机构的形式存在的,那时,这家机构的使命是“确保人工智能的利益被广泛地用于造福全人类。”

OpenAI最初的资金是由埃隆·马斯克和山姆·阿尔特曼等创始人的自掏腰包筹措的,后来,一些私人基金会也捐赠了一部分的资金。但是,他们很快就发现这点钱远远不够支撑那种“大力出奇迹”的搞法,于是改变策略,把非营利机构改成了“合作公司”(capped-profit company),并接受微软的投资。ChatGPT的算法也从一开始的开源,变成了一个封闭的黑箱。

阿尔特曼与马斯克

阿尔特曼与马斯克

这一转变过程伴随着巨大的分歧,马斯克就非常不认可OpenAI接受商业投资的做法,并在推特上指责阿尔特曼等人是“背叛了理想”,马斯克本人更是为此退出了OpenAI。

OpenAI的转变被很多媒体报道过,但很多人不知道的是,不止OpenAI一家以非营利的方式研发通用大模型,中国也有一家非营利机构,几乎与OpenAI同期开展通用大模型研究,而且至今坚持开源的模式,那就是计算机专家张宏江所领导的北京智源人工智能研究院。

2023年6月,张宏江在第五届“智源大会”中请来了许多重量级的嘉宾,其中就包括阿尔特曼,这是在ChatGPT问世之后,其创始人第一次对中国观众发言。会上,张宏江问了阿尔特曼一个问题:你们现在为什么不开源了?阿尔特曼的回答耐人寻味,他说,我们以后会重新开源的。

张宏江说,他们坚持以非营利的方式研究人工智能,并且坚持开源,是有一个理念在支撑的:“我希望大家都能来用这个技术,如果大家都能用,那它就不会被某个组织所垄断。”

一项技术的社会后果往往不能在技术生命的早期被准确预见,当不希望的后果被发现时,技术却往往已经成为整个经济和社会结构的一部分,以至于对它的控制十分困难——这是由哲学家科林格里奇在1980提出的,也被称为“科林格里奇困境”。

目前,我们就处于“科林格里奇困境”之中,ChatGPT所代表的人工智能技术无疑将席卷整个世界,并将深刻改变人类的社会结构和思维方式,但我们却不能准确地预见其社会后果,这既令人兴奋,又让人十分被动。

注重技术伦理的哲学家王国豫指出,技术的自由是有限度的,超越了这一限度,我们获得的将不是自由,而是毁灭。

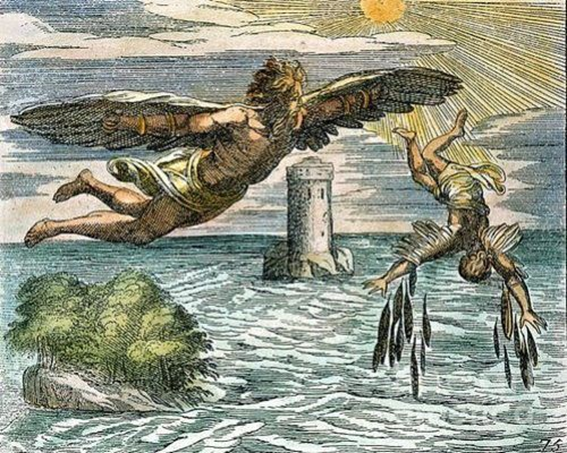

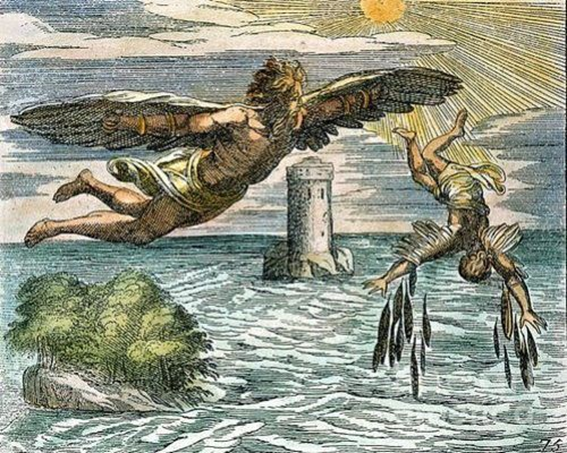

希腊神话中有一个人物,叫伊卡洛斯,他跟他爸爸代达罗斯被囚禁在一个小岛上。为了逃走,代达罗斯用鸟的羽毛和蜡做成了翅膀,和儿子一起飞上天空。父亲跟儿子说:“你要当心。必须在半空中飞行,要是飞得太低,羽翼会碰到海水,沾湿了会变得沉重;要是飞得太高,翅膀上的羽毛会因靠近太阳而着火。”但是第一次飞上天空的伊卡洛斯太兴奋了,得意忘形,他操纵着羽翼朝高空飞去,阳光很快融化了封蜡,伊卡洛斯从天空坠落海洋而死。

坠落的伊卡洛斯

坠落的伊卡洛斯

伊卡洛斯的翅膀是一个隐喻,先进的技术既能让人飞离地表,也可能让人坠落深渊。就像阿尔特曼在美国参议院所说:“如果这项技术出了问题,它可能会出很大的问题。”

卢伟冰

卢伟冰

来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件 来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件 来源:“思益博雅”课件

来源:“思益博雅”课件 电影《头号玩家》

电影《头号玩家》 阿尔特曼与马斯克

阿尔特曼与马斯克 坠落的伊卡洛斯

坠落的伊卡洛斯